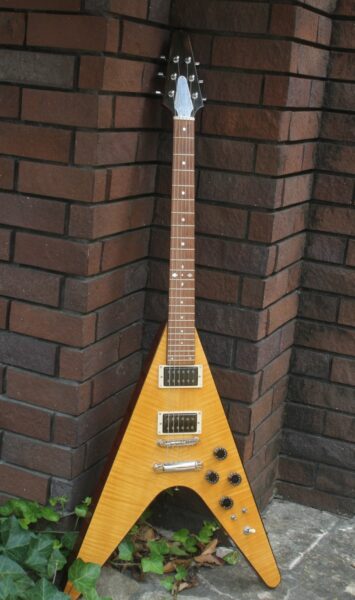

Zemaitis Flying V 1982

1982年にNick Wood氏のオーダーで製作されたカスタムオーダー品。「トニーはVシェイプを一本だけ作った」と言われていますが、同じシェイプのフレイムトップVが、もう一本現存しています。こうして、ギブソンのコリーナVと並べて比較すると、随分とゼマイティスのボディが大きいのが分かりますね。そして、ボディ同様に、ヘッドストックも随分と長細く、大き目のロッドカバーと合わさって、ステージ上でも、しっかりと目立ちそうです。

1982年と言えば、フィリップスとソニーが共同して上市したCD(コンパクトディスク)が衝撃的な出来事でした。これまでの真っ黒い大きなレコードと違い、小さくてキラキラしていて途中でB面にひっくり返す必要のない、円盤です。確か、ビジー・ジョエルやABBAのアルバムが最初に販売されたと記憶しています。横に並んでいるコリーナのフライングVをギブソンがヘリテージシリーズと称して復刻したのも、1982年ですから1959年にVシェイプのギターが登場して20年後に、遠く離れたミシガン州(USA)とケント州(England)で、Vボディの製作にに取り組んだメーカーとビルダーが同時に存在したということですね。では、細部を一緒に見ていきましょう。

ボディがすごく分厚いです。この厚みと全長をみると、とてつもなくヘビーなギターに思えますが、実際にストラップをかけて抱えてみた印象は、意外に軽くて驚かされます。トニーは、実用性を重視する人でしたから、ライヴ演奏の機会が多いカスタマーには、このようにサイドジャックを勧めることが多かったようです。ステージで演奏中に長いシールドを誰かが踏んだ時に、スポっと抜ける様に、つまり、トップジャックだと、インプットジャック周辺を割ったり壊したりすることがありますが、そうならないよう、ギターを傷つけないよう、配慮していたのですね。

さすがにこのボディ厚ですから、ジョイントの段差もごっついです。レスポールよりも厚みがあるかも。ボディはセンターオフの3ピース(黄色の矢印部分)になっていて、トニーの標準スペックです。バックのアルミカバーには、シンプルなエングレイヴが入れられています。

ボディ厚の比較をもう一度ご覧いただきましょう。この部分だけみると、とんでもない事になっている気がします。(笑) オーダー主はギターが手元に到着したときは、持ち上げて弾き始めるまで、さぞかし驚いたことでしょう。

ガルウイング調のフレイムが飛翔のイメージ

トニーは、キャビディを彫るときに、糸鋸を多用するので、こうした切込みの跡がついてます。手作業らしく、見えないところは豪快です。そして、配線は・・・というと、ビニールカバーのワイヤーをよく使っているので、お気に入りだったのだと思います。ポットやセレクタースイッチが薄いトップのメイプルを突き破らないように、アルミのプレートがかませてあるのが、ご覧いただけるでしょうか。外観の美しさとダイナミックさに比して、こうした実用的なアイデアと配慮は、「ロックスターのツアーに同行するスタビリティを求められたハンドメイドギター」としてのトニーのプライドが見え隠れして、感嘆します。

私がトニー・ゼマイティスのギターと出会ったのが学生時代ですから、随分と多くの月日が流れ、いつのまにか、Zemaitisもヴィンテージ・ギターと呼ばれるカテゴリーに入ってきたわけですが、独特の美意識が漂う「Made inEngland」の至宝を、ご紹介できれば本望です。