4. ロンドンのメタルフロント

●70年代のメタルフロント

(ロンドン時代のデビュー作)

しかし、トニーの名を有名にしたのは、これら本業の音色に富んだすばらしきアコースティックギター達ではなく、知り合いの彫金師から紹介された、売出し中のロック少年がオーダーした、風変わりなエレクトリックギターだ。当時テレビ放送は白黒の時代だから、見栄えを考えるとギターはやはり明るいメリハリのあるボディーカラーが良い。ギブソンでもTVフィニッシュといって、イエローやホワイトのエレクトリックをラインナップし、テレビ映りのルックスを工夫していたが、この少年は、「スポットライトが格好良く反射するように」メタルのプレートを貼ってくれという。しかも知り合いの彫金師が宝の地図をエングレイヴしたアルミの薄い板をである。

単純に貼るだけでは能が無いので、トニーは最初のプロトタイプの6本は、マホガニーのボディをプレートの形状にくりぬき、トップにアルミ板が沈みこむ様にレイアウトした。非常に工数のかかる作業だったが、出来上がってみると如何にもゴージャスで、エッジのマホガニーがバインディングのようにも見え、大変見栄えが良かった。パーツ類は、当時ギブソンが純正部品を単体では販売していなかったので、ブリッジもテールピースもアルミから削りだして作らざるを得なかったし、ピックアップも手元にあるものを巻きなおしたり、自分でつくってみたりして手が掛かった。

英国独特の気候も考慮し、長くツアーに持ち出しても「へこたれない」様に、上質なホンジュラス・マホガニーをプライして、「木をコントロール」したスペックにまとめた。メタルも平滑な仕上げではライトの反射が単調で驚きがなかったので、よく見ないと見落としそうなぐらいのうっすらしたアーチをつけてみた。こいつはイカしたギターだったが、まさかこのプロトタイプが、40年もの間、ロックスターに愛されつづける原型として、すでに完成した作品であることは、本人でさえ知る由も無かった。

(テツのベースと、ロンのギター)

ロンドンにいた72年冬までに、さらに数本のメタルフロントが作られた。ところが「Day in the life of a lithier」(TV番組)がトニーを紹介した日から、電話は鳴るわ、業者は訪ねてくるわ(一ヶ月に100本作ってくれとか、ライセンスしないかとかの話が主だったらしい)周囲が騒がしくなってきた。トニーがロンドンを離れてKentに居を移したのは、単純な理由からである。とにかく、ロンの口利きは絶大だったし、トニーはギターも上手かったので、とたんに数々のギタリストが工房を訪れるようになる。ELPのグレック・レイク(写真19)、ウイッシュボーン・アッシュのロリー・ワイズフィールド、Tレックスのマーク・ボランらが、この「シンクメタル(沈んだメタルプレート・モデルの呼称:命名は小生)」をもってワールドツアーをし、プロモーション・ビデオを撮影したから、今度は世界中のギタリストから「あれはなんというギターだ」となった。

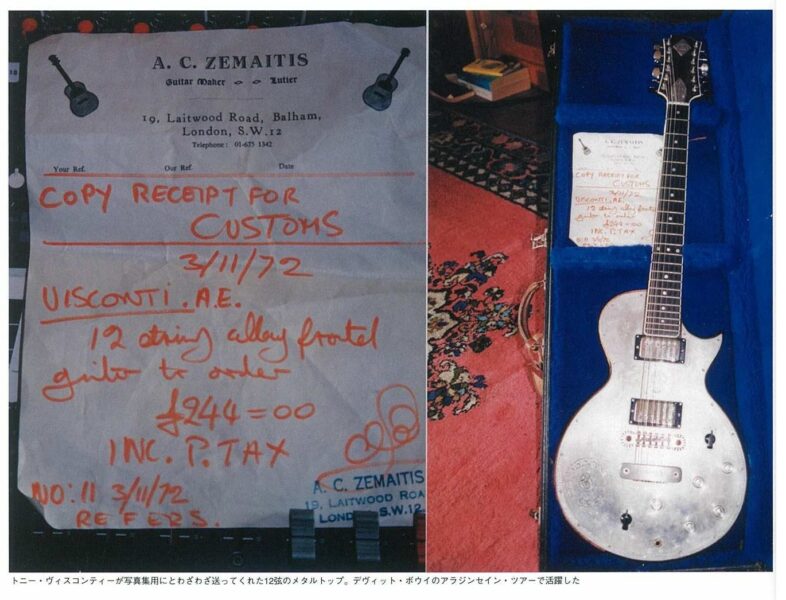

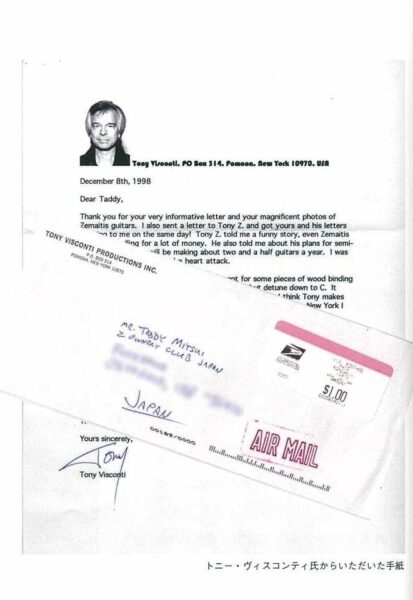

手狭なロンドンでは、オーダーに答えられなくなり、都会の喧騒をのがれ、ケント州チャザムに引っ込むが(写真22)、世間は放してくれなかった。マーク・ボランのプロデューサーである、トニー・ヴィスコンティは同時期にシンク・メタルの12弦をオーダーした。わざわざ12弦用に削りだされたブリッジとテールピース(写真24)はまさしくハンドメイドの証であり、エングレイヴされたアラビア文字は、デヴィッド・ボウイが当時のワールド・ツアー「アラジン・セイン」でメインに使用されたことでも記憶に残っている。

余談だが、この写真は、ヴィスコンティ氏ご本人から直筆のレターに添えられてエアーメールで届いた貴重な宝物だ。ローリーもマーク・ボランも複雑なプリアンプを内蔵した、ロータリースイッチ付きのスペシャルオーダーをしたが、それらには電池格納部の大きなメタルプレートが、極を刻印されて(写真27)貼り付けられている。レギュラースケールで24フレットという信じがたいスペックは、ファイアーバードよりも長く突き出たネックが、スリムなマークやロリーにはうってつけで、少女漫画に登場するロックミュージシャンが飛び出してきたような、絶妙のルックスを醸し出した。特になじみ深いのは、Tレックスのプロモーション・フィルムに登場する、マーク・ボランのメタルフロントだろう。

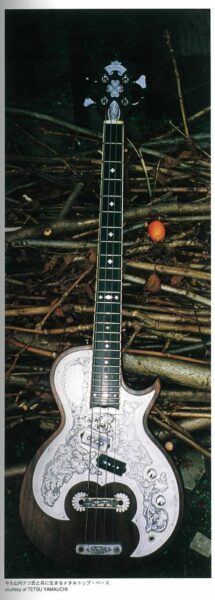

たった一本のフィルムで、このゼマイティスは、ナチュラルのLPカスタムとともに、彼の死語も永遠に「マークのトレードマーク」として生き続けている。日本人にとって、この時期特に思い入れのあるゼマイティスは、テツ・山内氏のためにトニーが精魂込めて作り上げた、メタルフロントのベースだ。漆黒にも似たディープなブラウンが、艶光するまで磨きこまれたボディ、丹精なスクロールヘッドにはパーレーツ・エンブレムが純銀で飾られ、メタルにはこれでもかとリーフのエングレイヴィングが施されている。まさにテツのためのオートクチュールだった。ほかの誰が弾いても似合わない、テツのためのデザインだ。そしてこのベースの詳細は、アメリカのGuitar Player誌に掲載され、日本で「楽器の本」に翻訳版で登場した後、世界でもっとも知れ渡ったゼマイティスの一本となっていった。

そのインタビューでトニーは、「楽器の塗装は薄く強くないといけない。ニスを繰り返し塗っては磨き、この工程を最低14回繰り返す」と説明している。中世の甲冑を連想させる大きく切れ込んだバッドウイング・シェイプのメタルプレートには全面を覆い尽くすほどのツタのリーフが彫金され、陰影をつけた部分の面積がシルバーに見える部分を上廻っていて、浮き彫りのように細工されていた。一枚一枚の葉はエッジの滑らかな丁寧な彫り細工で思わず指でなぞりたくなるような丁寧な仕上げであった。自分が愛した楽器を生涯所有しつづけることが出来る人は幸運である。ある人は心変わりし、またある人たちは金銭的苦境にたち、それぞれの理由で愛器と離ればなれになるときが来る。そして、別れてから「彼女」を振り返り、失ったモノの尊さに築くのは、「おとこ」の性だ。その中で、数少ない幸運に恵まれた一握りのオーナーは、ゼマイティスが生涯のパートナーとなるに十分な理由をみつけ、トニーの才能に報いた。テツ・山内が、現在でも愛器をそばに置き、スコッチをのみながら自宅のソファでリフを刻むのは、そうすることが、彼にとってごく自然な出来事だからである。