3. 永遠のはじまり

トニーは、「木を持つと、その木がいい木か悪い木か、俺にはわかるんだ。いい木でも、乾燥がたりなかったり、伐採してから未熟だったりすると、まだ楽器になる準備が出来ていない。そういった木材は、工房でそっと寝かしておくのさ。駄目な木は、どう工夫したって駄目だがね」と言っている。実際、中米のペリーズから材を積んだ船が来ているときは、かならず船着場に行ってみた。もちろんそれらの材は、自然に乾燥されているが、トニーにとってはまだまだ十分でなかった。買ってからさらに、自然乾燥に一年、そしてカットしてから工房で一年と、十分に楽器になる準備が出来るよう、寝かされたのである。さらに、多くのクレモナのヴァイオリン職人がそうであった様に、トニーはギターに塗るニスにもこだわった。これらは、すべてトニーが自分で経験と直感をもとに積み上げてきた、自分の音を作るための素材である。ここで大切なのは、トニーにとっての良い音とは、アメリカの量産メーカーがつくった、聞き慣れたギターの音の再現ではなく、オーダー主であるミュージシャンの歌声にあわせた、カスタム・メイドなサウンドだったことである。

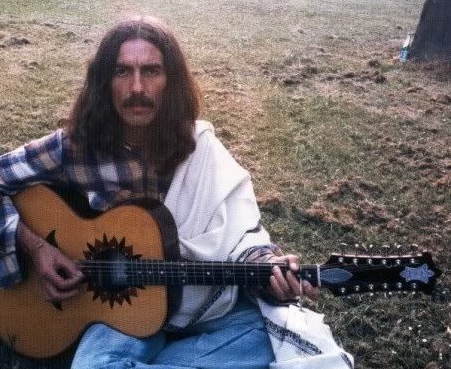

小柄な女性歌手「マギー・メイ」に作った12弦をみると、ボディーの厚さが、通常の7/10程度に薄くされているのに、ジャンボサイズならではの、粒立ちの良いきらびやかなサウンドは健在だし、それでいて、音量をおさえた唯一無二の楽器に仕上がっている。マギーには、おもしろい逸話がある。彼女が、オーダーしたギターをトニーの家に取りに来たとき、キッチンの方から、歌声が聞こえた。足を踏み入れてみると、そこには、Eric ClaptonとGeorge Harrisonが、まさに“Come into my Kitchen”をデュエットしていた。驚いて、「あの・・・あなたは・・・その人ですか?」と聞く彼女に、Georgeは、「そうです。僕ですよ」と優しく声をかけたという。トニーの周囲には、こういった情景がごく自然に存在した。

さて、トニーは、サウンドホールの形状にもひと工夫して、「美しくありながらも、いろんなトーンがだせるように」と、外観と機能を両立させている。ある雑誌のインタビューで、「ステージで使うアコギは、ボディー厚を深めに。レコーディング用には、サウンドホールの形状には工夫した。」とも語っている。下にむかって大きな口をあけたDホールは、全音域において広がりがありそうだし、ハートサウンドホールは、天に駆け上がる中音がのびやかに遠鳴りしそうな、「いかにも」なイメージを与える。トニーは、インタビューでサウンドホールのデザインについて、こう語っている。「標準型の丸いサウンドホールは、一定の音域しかでないが、ハートや楕円にするとキラメくような音がでて、いい音色が録れる。もちろんいまは、トランスデューサーがあるからそんなに違いは出ないが、あの当時は些細なことがいろんな違いを生み出した。このアイデアは、ジャンゴ・ラインハルトのためにコードやリズムを教えたある昔のプレイヤーから得たものだ。」 ランボルギーニのカウンタックをみて、「鋭角で空気を切り裂いて高速走行するドライバーズシートの自分」を夢見る少年のように、ゼマイティスのギターに添えられたサウンドホールは、その音色とともに、弾く者を誘惑する。ギターの製作家にとって大事なのは、まず良い音を聞き分ける耳。そして、その音を再現するために木材・工法を体系づけるインスピレーション、さらに自分のイメージを具現化する木工技術だ。トニーには、このすべてが備わっていた。ギター作りを志す人には、まず良い音をたくさん聞いて、自分がクリエイトしたいサウンドはどういったものなのかを、しっかりイメージすることを薦める。それは、作り手が、自分自身のソウルを楽器に込める行為にほかならない